tegula

Aktives Mitglied

Ich habe in den letzten Jahren viel über die Industriekultur, insbesondere des Ruhrgebietes, verfasst. Ich hoffe, ich darf dem Forum meine Texte und Fotos in Ausschnitten zur Verfügung stellen und dabei ggf. eine Diskussion anregen. Ich möchte den Thread in unregelmäßigen Abständen mit Materialien füttern und mache den Anfang mit einem Überblick über Geschichte der Industrialisierung des Ruhrgebietes:

Regionale Identitätsbildung des Reviers

Das Ruhrgebiet, das Revier, der Pott – es haben sich diverse Bezeichnungen für die (ehemalige) Industrielandschaft an Ruhr, Emscher, Lippe und Rhein herausgebildet. Unser Bild dieser Region zwischen Rheinland und Westfalen ist bis heute von Kohle, Stahl und Halden, also von Schwerindustrie geprägt. Dabei besaß diese Landschaft bis ins 19. Jahrhundert hinein einen ganz anderen Charakter.

Ein einheitliches Bewusstsein erreichte das Ruhrgebiet erst Anfang des 20. Jahrhunderts. In den 1920er Jahren als „Ruhrland“ bezeichnet, setzte sich in den 1930er Jahren schließlich die Bezeichnung „Ruhrgebiet“ durch. Die regionale Identitätsbildung hatte in den Jahren der Weimarer Republik, der NS-Zeit und in den Nachkriegsjahren ihren Höhepunkt und Abschluss erreicht.

Die Umwälzungen der industriellen Revolution haben sich auch nicht zufällig an diesem Ort am deutlichsten manifestiert. Der Strukturwandel und die damit einhergehenden radikalen Umweltzerstörungen sind ohne die geologischen Voraussetzungen des Ruhrtals und der sich nördlich anschließenden Landschaften nicht denkbar.

Früher Bergbau und das Hüttenwesen

Das große Interesse Preußens an der Steinkohle resultierte vor allem aus der wachsenden Nachfrage nach dem Brennstoff auf der staatlichen Saline in Königsborn bei Unna. Dennoch blieb die Fördermenge bis weit ins 19. Jahrhundert hinein noch vergleichsweise gering.

Die Kohleförderung fand seit dem Mittelalter dort statt, wo die Kohleflöze zutage kamen, nämlich ausschließlich im Ruhrtal, dem äußersten Süden des Ruhrgebietes. Dies sollte sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht grundsätzlich ändern, weil bis dahin nicht die technischen Voraussetzungen geschaffen werden konnten, um an tiefer liegende Steinkohlevorkommen unterhalb der Mergelschicht zu gelangen. Ein weiteres Problem im Abbauprozess stellte das Eindringen von Grundwasser in die Stollen dar.

Die geförderte Kohle an der Ruhr war Magerkohle und deshalb für die Eisenverhüttung nicht von Interesse. Daher etablierte sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die Eisenindustrie an Lippe und Emscher zunächst unabhängig vom Kohlebergbau an der Ruhr. Ihre Entstehung ist Folge der Entdeckung von Raseneisenerzvorkommen in diesen Gebieten. Die erste Eisenhütte war die St.-Antony-Hütte, die 1758 in Klosterhardt bei Oberhausen entstand. Sie gilt als die Wiege der Ruhrindustrie. In der Nachbarschaft folgten die Hütten Gute Hoffnung (1782) und Neu Essen (1791).

Dampfmaschine, Tiefbau und Verkokung

Durch mehrere technische Innovationen kam es um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer wahren Goldgräberstimmung. Zechen schossen wie Pilze aus dem Boden und eroberten die Gebiete nördlich der Ruhr in der Hellwegzone. Sie prägten die Industrielandschaft Ruhrgebiet nachhaltig. Die entscheidenden Entwicklungen dieser Zeit waren:

Mit der Einführung der Dampfmaschine, deren Einsatz standortunabhängig möglich war, konnte das in die Gruben eindringende Grundwasser sehr viel effizienter abgepumpt werden. Ebenso wurde die Dampfmaschine für die Seilfahrt eingesetzt, die Bergleute unter Tage brachte und die Kohlenwagen nach oben beförderte.

Die Dampfmaschine war es auch, mit deren Hilfe es Franz Haniel 1834 erstmals gelang, durch die Mergelschicht abzuteufen – heißt: einen Schacht durch die bedeckende Gesteinsschicht zu treiben – und so an die darunter gelegenen Kohleflöze zu gelangen. Dies war der Startschuss der Kohleförderung durch den Tiefbau, wodurch die Nordwanderung des Bergbaus einsetzte. Zur bedeutendsten Zeche entwickelte sich die Zeche Zollverein nördlich von Essen.

Die nun im nördlichen Ruhrgebiet geförderte Fettkohle eignete sich sehr gut für die Befeuerung von Hochöfen. Das ermöglichte es, im großem Stil Verkokung zu betreiben. Der bei diesem Prozess entstehende Koks wird benötigt, um Eisenerz einzuschmelzen. Die Friedrich-Wilhelm-Hütte in Mülheim produzierte 1849 als erste Eisenhütte im Ruhrgebiet nach diesem Verfahren.

Der vollständige Artikel findet sich hier: Kurze Geschichte der Industrialisierung im Ruhrgebiet

Galerie

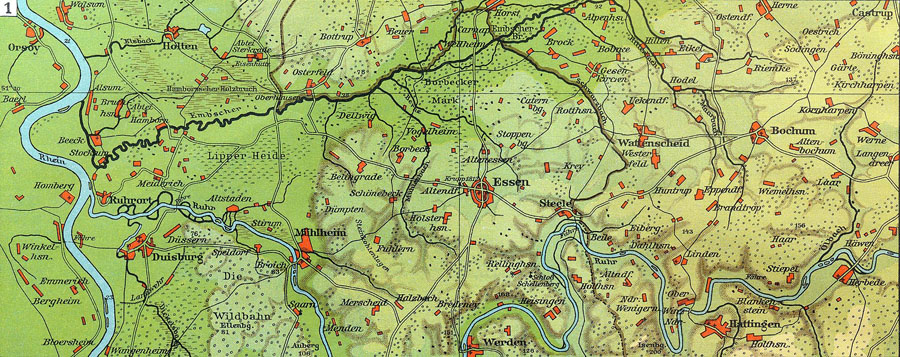

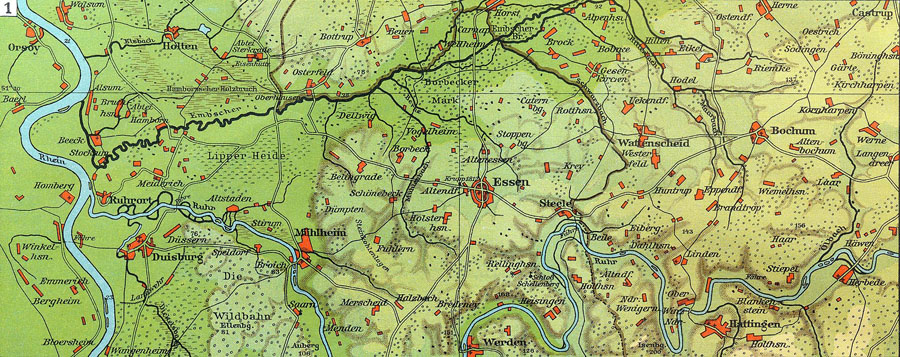

Das Ruhrgebiet 1830 (Quelle: Lange-Diercke – Sächsischer Schulatlas)

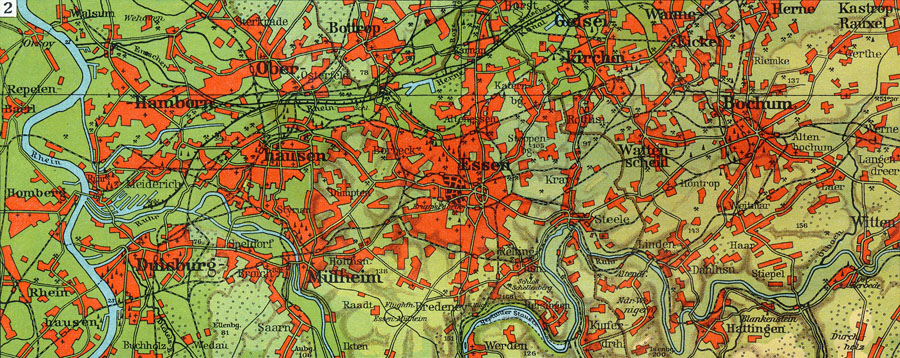

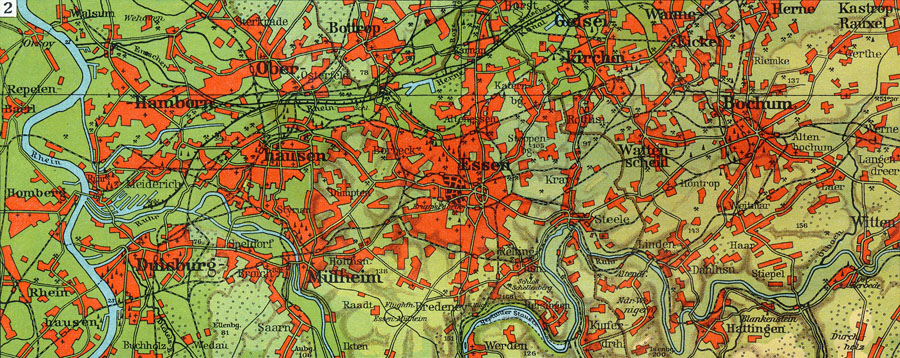

Das Ruhrgebiet 1930 (Quelle: Lange-Diercke – Sächsischer Schulatlas)

Hafen von Ruhrort, um 1845 (kolorierter Stahlstich Joseph Maximilian Kolb)

St.-Antony-Hütte in Klosterhardt bei Oberhausen im Bauzustand von 1834 (aquerellierte Zeichnung von Jakob Weeser-Krell, 1902)

Regionale Identitätsbildung des Reviers

Das Ruhrgebiet, das Revier, der Pott – es haben sich diverse Bezeichnungen für die (ehemalige) Industrielandschaft an Ruhr, Emscher, Lippe und Rhein herausgebildet. Unser Bild dieser Region zwischen Rheinland und Westfalen ist bis heute von Kohle, Stahl und Halden, also von Schwerindustrie geprägt. Dabei besaß diese Landschaft bis ins 19. Jahrhundert hinein einen ganz anderen Charakter.

Ein einheitliches Bewusstsein erreichte das Ruhrgebiet erst Anfang des 20. Jahrhunderts. In den 1920er Jahren als „Ruhrland“ bezeichnet, setzte sich in den 1930er Jahren schließlich die Bezeichnung „Ruhrgebiet“ durch. Die regionale Identitätsbildung hatte in den Jahren der Weimarer Republik, der NS-Zeit und in den Nachkriegsjahren ihren Höhepunkt und Abschluss erreicht.

Die Umwälzungen der industriellen Revolution haben sich auch nicht zufällig an diesem Ort am deutlichsten manifestiert. Der Strukturwandel und die damit einhergehenden radikalen Umweltzerstörungen sind ohne die geologischen Voraussetzungen des Ruhrtals und der sich nördlich anschließenden Landschaften nicht denkbar.

Früher Bergbau und das Hüttenwesen

Das große Interesse Preußens an der Steinkohle resultierte vor allem aus der wachsenden Nachfrage nach dem Brennstoff auf der staatlichen Saline in Königsborn bei Unna. Dennoch blieb die Fördermenge bis weit ins 19. Jahrhundert hinein noch vergleichsweise gering.

Die Kohleförderung fand seit dem Mittelalter dort statt, wo die Kohleflöze zutage kamen, nämlich ausschließlich im Ruhrtal, dem äußersten Süden des Ruhrgebietes. Dies sollte sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht grundsätzlich ändern, weil bis dahin nicht die technischen Voraussetzungen geschaffen werden konnten, um an tiefer liegende Steinkohlevorkommen unterhalb der Mergelschicht zu gelangen. Ein weiteres Problem im Abbauprozess stellte das Eindringen von Grundwasser in die Stollen dar.

Die geförderte Kohle an der Ruhr war Magerkohle und deshalb für die Eisenverhüttung nicht von Interesse. Daher etablierte sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die Eisenindustrie an Lippe und Emscher zunächst unabhängig vom Kohlebergbau an der Ruhr. Ihre Entstehung ist Folge der Entdeckung von Raseneisenerzvorkommen in diesen Gebieten. Die erste Eisenhütte war die St.-Antony-Hütte, die 1758 in Klosterhardt bei Oberhausen entstand. Sie gilt als die Wiege der Ruhrindustrie. In der Nachbarschaft folgten die Hütten Gute Hoffnung (1782) und Neu Essen (1791).

Dampfmaschine, Tiefbau und Verkokung

Durch mehrere technische Innovationen kam es um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer wahren Goldgräberstimmung. Zechen schossen wie Pilze aus dem Boden und eroberten die Gebiete nördlich der Ruhr in der Hellwegzone. Sie prägten die Industrielandschaft Ruhrgebiet nachhaltig. Die entscheidenden Entwicklungen dieser Zeit waren:

Mit der Einführung der Dampfmaschine, deren Einsatz standortunabhängig möglich war, konnte das in die Gruben eindringende Grundwasser sehr viel effizienter abgepumpt werden. Ebenso wurde die Dampfmaschine für die Seilfahrt eingesetzt, die Bergleute unter Tage brachte und die Kohlenwagen nach oben beförderte.

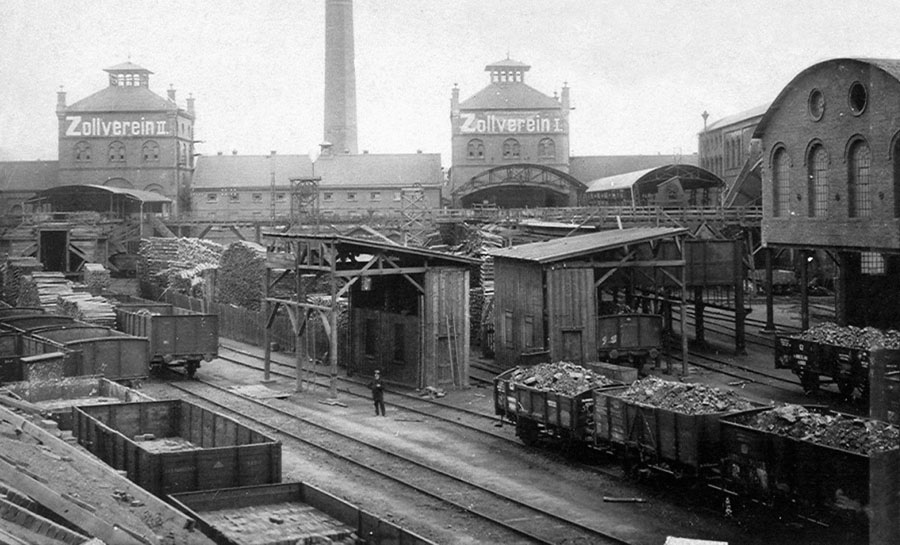

Die Dampfmaschine war es auch, mit deren Hilfe es Franz Haniel 1834 erstmals gelang, durch die Mergelschicht abzuteufen – heißt: einen Schacht durch die bedeckende Gesteinsschicht zu treiben – und so an die darunter gelegenen Kohleflöze zu gelangen. Dies war der Startschuss der Kohleförderung durch den Tiefbau, wodurch die Nordwanderung des Bergbaus einsetzte. Zur bedeutendsten Zeche entwickelte sich die Zeche Zollverein nördlich von Essen.

Die nun im nördlichen Ruhrgebiet geförderte Fettkohle eignete sich sehr gut für die Befeuerung von Hochöfen. Das ermöglichte es, im großem Stil Verkokung zu betreiben. Der bei diesem Prozess entstehende Koks wird benötigt, um Eisenerz einzuschmelzen. Die Friedrich-Wilhelm-Hütte in Mülheim produzierte 1849 als erste Eisenhütte im Ruhrgebiet nach diesem Verfahren.

Der vollständige Artikel findet sich hier: Kurze Geschichte der Industrialisierung im Ruhrgebiet

Galerie

Das Ruhrgebiet 1830 (Quelle: Lange-Diercke – Sächsischer Schulatlas)

Das Ruhrgebiet 1930 (Quelle: Lange-Diercke – Sächsischer Schulatlas)

Hafen von Ruhrort, um 1845 (kolorierter Stahlstich Joseph Maximilian Kolb)

St.-Antony-Hütte in Klosterhardt bei Oberhausen im Bauzustand von 1834 (aquerellierte Zeichnung von Jakob Weeser-Krell, 1902)