Der Plural von "Thing" ist "Thinge".

Das Duden Herkunftswörterbuch nennt ‚Thing‘ " eine historisierende neuhochdeutsche

Form". Man kann also mit Recht vermuten, dass sie aus der Germanisierungsbewegung der

Romantik stammt. Nach der Etymologie müsste es auf Deutsch eigentlich ‚Ding‘ [diŋ]

ausgesprochen werden. (Zweite Lautverschiebung).

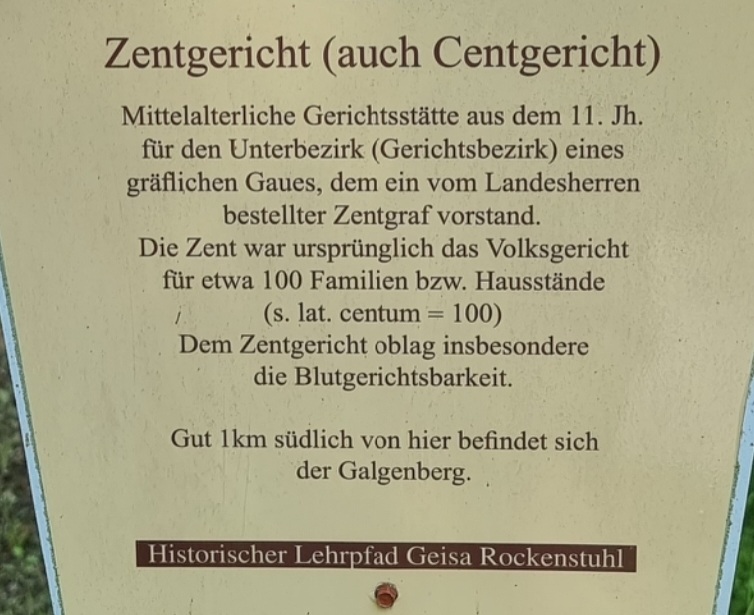

Die Inhalte beziehen sich auf das nordische þing, das allerdings nicht auf die Zeit der Stämme, sondern im Frühmittelalter bzw. zur Wikingerzeit auftaucht. Das älteste norwegische Thing war Trøndelag aus dem 7./8. Jahrhundert. Die oben angeführten norwegischen Thinge stammen aus dem 11. Jahrhundert. Da war Skandinavien längst christianisiert.

In Bezug auf die Lex Salica, von der behauptet wird, dass der Begriff "Thing" dort vorkäme, muss man konstatieren, dass er im lateinischen Originaltext nicht enthalten ist, nur in "Übersetzungen" aus dem späten 9. Jh. Auch der Heliand, in dem das Wort mehrmals gebraucht wird, ist aus dem 9. Jahrhundert; er bezieht sich nur auf sächsische Überlieferung.

Wie weit Germanen außer den Sachsen zur Zeit der Stämme das Wort þing gebrauchten, ist unklar. Kontinentaleuropäisch ist in diesem Zusammenhang die Herleitung des Namens zweier Flämischer Orte interessant:

Male, Sint Kruis (Belgien). 1172: Mala, germanisch malho: ‚Vertiefung‘ oder mallum:

ein mit Steinen abgesperrter Platz, wo Recht gesprochen wurde.

Mallum, Eibergen (Niederlande). 1188: curtis Mallande, germanisch maþla: ‚Volksversammlung‘,

landa: ‚Land‘.

Weitere Informationen in:

Lenzing, Anette: Gerichtslinden und Thingplätze in Deutschland. Königstein im. Taunus, 2005

Sicher haben sich die Männer eines Dorfes oder eines Gaus regelmäßig versammelt, um anstehende Probleme zu regeln. Teilweise übten dabei Schulzen auch die (niedere) Gerichtsbarkeit mit Zustimmung der Anwesenden aus.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass es bei den Nationalsozialisten eine Thing-Bewegung gab, die diesen Begriff wie viele andere für eigene Aktivitäten/Propaganda missbrauchte. Deshalb ist nicht jeder heutzutage propagierte Thingplatz tatsächlich historisch; viele historische Gerichtsplätze sind aber auch verschwunden.

Alles in Allem ein sehr komplexes Thema.

Gruß

Kochant