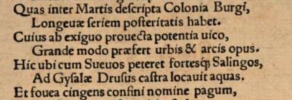

Unter den zu diesem Thema in die Diskussion eingeführten Quellen wurde auch Brotuff genannt. Es dürfte sich um folgendes Werk handeln : Ernst Brotuff : Chronica der römischen Burg, Colonia und Stadt Marsburg, Leipzig 1557. Die ebendort von dem Chronisten auf den Seiten I und IX gemachten Angaben zu den Anfängen des römischen Lagers bei Merseburg sind einfach zu konkret, als dass man sie dauerhaft unberücksichtigt lassen kann. Ich stelle hier daher vier Textstellen aus der Chronik des Brotuff in den Dateianhang. Auch Brotuff sagt, wie Hermundure weiter oben bereits dargelegt hat, dass sich das Castrum locavit aquas befunden habe.

Anhänge

-

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_Leipzig_1557_S._I_geschni...png358,1 KB · Aufrufe: 74

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_Leipzig_1557_S._I_geschni...png358,1 KB · Aufrufe: 74 -

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_Leipzig_1557_S._IX_a_gesc...png819,2 KB · Aufrufe: 73

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_Leipzig_1557_S._IX_a_gesc...png819,2 KB · Aufrufe: 73 -

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_an_der_Sala_Leipzig_1557_...png848,4 KB · Aufrufe: 74

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_an_der_Sala_Leipzig_1557_...png848,4 KB · Aufrufe: 74 -

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_Leipzig_1557_S._IX_c_gesc...png643,3 KB · Aufrufe: 72

Ernst_Brotuff_Chronica_der_römischen_Burg_Colonia_und_Stadt_Marsburg_Leipzig_1557_S._IX_c_gesc...png643,3 KB · Aufrufe: 72

Zuletzt bearbeitet: