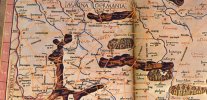

Maximinus wird die Karte des Ptolemaios sicherlich gekannt haben und aus der Bearbeitung von Bernhard Schwade lässt sich erkennen, dass es auf der Ostseite des Melibocus (Harz) einen Altweg gegeben haben wird, welcher ungefähr dort, wo heute die Bundesstraße 86 verläuft, von Sangerhausen aus über Mansfeld und Hettstedt zur Elbe führte. Daher möchte ich anhand des um 1555 von Tilemann Stoll und Franz Hogenberg erstellten Mansfelder Comitatus einmal dieses auf der Ostseite des Harzes gelegene Gebiet näher vorstellen. Auffällig ist zunächst einmal, dass der 1985 von Egon Klemp und Werner Horn edierte

Mansfelder Comitatus auf jedwede Darstellung von Verkehrswegen verzichtet. Auch finden sich keine Höhenangaben und das seit 1256 bekannte Hettstedt wird lediglich als Kupferberg verzeichnet. Darüber hinaus fehlen im Mansfelder Comitatus auch weitere, teils sehr alte Ortschaften und Burgen und dies dürfte den eigentlichen Mangel dieser Karte darstellen. Doch das besondere ist, dass Stoll und Hogenberg seinerzeit den für uns interessanten Fundort Hachelbich, sowie das nahe gelegene Göllingen, als auch Sundershausen und Frankenhausen, sowie die östlich davon gelegenen Feuchtgebiete des Riet genau verzeichneten.

Helmut Arnhold stellte diese erste, um 1555 gedruckte Karte aus dem mitteldeutschen Gebiet (Harz Thüringen Sachsen) online. Das Original des

Mansfelder Comitatus wurde freundlicherweise von Herrn Dr. Martin Prell in Halberstadt zur Verfügung gestellt und war bereits 1975 einmal vom Kreisheimatmuseum Bad Frankenhausen in deren

Historische Beiträge zur Kyffhäuserlandschaft (Heft 5) herausgegeben worden. Der Mansfelder Comitatus war dereinst in einem Maßstab von ca. 1 : 180.000 angefertigt worden.

Mansfeldiae Comitatus – Regionalmuseum im Schloss Die unten eingestellten Detailansichten zeigen zum einen jenen Abschnitt des Comitatus, welcher den Fundort Hachelbich verzeichnet, sowie zudem jenen Abschnitt, welcher das Mansfelder Gebiet von Sangerhausen bis Hettstedt abbildet. Auch diese Karte könnte trotz ihrer Mängel so manchen wertvollen Hinweis bieten.

Quelle : Egon Klemp, Werner Horn : Mansfeldiae Comitatus Descriptio. In : Kartenkunst vergangener Zeiten (24 ausgewählte Reproduktionen), Gotha 1985.